アメリカのミズーリ州の田舎町が舞台。

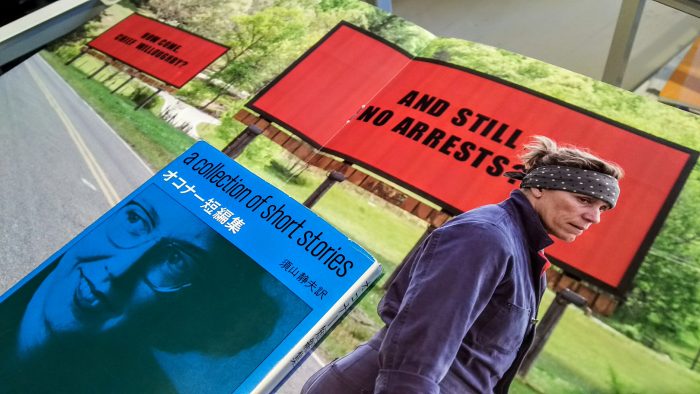

ある日、突如として道路に立ち並んだ、三枚の大きなビルボード(広告看板)。

誰も通らないようなさびれた車道に、真っ赤な看板のメッセージ。

その場所で娘を殺された主婦・ミルドレッドが、警察署への抗議メッセージをビルボードに掲げたことから物語が始まる。

この映画、殺人事件を追うミステリーというわけではない。度を越えたバイオレンスも登場し、最後までスタイルもジャンルもよくわからない。物語は急カーブにつぐ急カーブ。観客をどこに連れていくのか、予想もつかない展開をくりかえす。

そもそも主役の中年主婦・ミルドレッドは、生まれたときから怒りに満ちているような女性だ。暴力のふるまいが板についている。息子の友達に膝蹴りするシーンなど、あまりに決まりすぎ

だ。人はいきなり、あんなにうまく暴力を使えない。

ミルドレットだけではない。最初にミルドレッドと敵対する、ちょっと足りない小粒警官も、挨拶のように人を殴る。前歯が折れても平気。窓からつき落としても平気。気に入らなければ殴り倒して半殺し。ビールを飲みながら、ABBAのチキチータを聞きながら。

さびれて貧しい田舎町で幅をきかすのは、暴力と信仰。アメリカ南部独特の土壌。二つはタッグを組んで、田舎の土壌に染み込んでいるから、人の怒りの沸点がもともと低い。

低すぎて、すぐに暴動が起きる。

ミルドレッドがビルボードを立ててから、田舎町はさっと風景が変わる。彼女による怒りのバトンリレーはあっという間に次から次へ、渡された人の感情に火を点け、町じゅうが気が狂っていく。

人は、やり場のない感情を抱えたときに、どうするだろうか。誰にも相談できない、相談してもしかたがない、神に祈っても意味がないと思ったときに、どうするだろうか。その「とどのつまり」の世界を、映画にしたという言うべきか。

編集はとてもテンポよく巧妙。いろんな仕掛けが詰まっている。音楽の挿入はこまやか。警官の暴力シーンでは牧歌的なメロディ。誰もが違和感を覚えるから、記憶にひっかかる、という効果がある。キューブリックの『時計じかけのオレンジ』では、「雨に唄えば」を唄いながら、主人公が強盗するシーンがあった。音楽に合わせて軽やかに強盗し、犯す。猟奇的な印象が目に焼きつく。

この作品の場合は音楽の演出がさらに凝っている。音楽は物語の次の展開や、登場人物の運命を暗示している。音と絵の化学反応がとてもいい具合に起こっており、映像編集をされている方にはおすすめの一作です。ちなみに監督・編集・製作はマーティン・マクドナー。

さて、怒りのバトンリレーの行く末はどうなるか。怒りは報復の連鎖を生む。とみな思い込んで物語の結末に身構えるが、映画は人の予想のはるか向。怒りだったはずの感情が人から人へ渡され、いつのまにか別の感情に変わっていく。

観た後に、そういう小説を読んだことを思い出した。家に帰って、本棚を探したら、あったあったフラナリー・オコナーの短編集。町山智浩さんも言及してますね。https://miyearnzzlabo.com/archives/45952

フラナリー・オコナーは1925年にジョージア州生まれ。わずか39歳で亡くなった女性の作家。短い人生のほとんどを闘病で過ごし、信仰があつく、キリストによる救済をテーマに、厳しく荒れたアメリカ南部を舞台にいくつもの恐ろしい短編を書いた。ぱらぱらとめくっていたら、『善人はなかなかいない』という短編がとても面白かった。読者を落とし穴に落とすような、不意打ちのプロットが、南部の静かな田舎町を舞台にぶちまかされる。

『スリー・ビルボード』にふさわしい、オコナーの言葉をいくつか引用。「私たちが生きている時代は、事実と価値と両方を疑う時代。様々な束の間の信念によって、あちらへ、こちらへと、揺り動かされる時代である」「現代は、その最悪な面を言うならば、絶望を飼いならし、絶望とともに幸福に生きることを、習い覚えた時代である」(新潮文庫『オコナー短編集』須山静雄訳 解説より)

ぜひ両方お試しあれ。